キムコのバイクに興味があるものの、「キムコ バイク 壊れやすい」といった評判を目にして、購入をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。台湾メーカーであるキムコには、価格の安さやデザインといった特長や魅力がある一方で、実際の耐久性や、壊れやすい箇所や持病に関する噂も存在します。

この記事では、オーナーのリアルな評判や、購入のメリットとデメリットを整理します。さらに、気になるバイク修理の体制や、キムコジャパン撤退後の影響、現在キムコのバイク販売店はどこにあるのかといった情報まで、詳しく解説していきます。

- キムコバイクの品質と耐久性に関する実際の評判

- 具体的に壊れやすいとされる箇所やモデル例

- 購入する際のメリット・デメリットと維持費の目安

- キムコジャパン撤退後の部品供給や修理体制の現状

キムコのバイクは壊れやすい?評判と実態

キムコGP 125 VCBS

- キムコの代表される車種は何?

- キムコバイクの特長や魅力とは

- 実際の評判とオーナーの声

- 気になる耐久性と品質

- 壊れやすい箇所や持病はある?

キムコの代表される車種は何?

イメージ画像:当サイトにて作成

キムコは、特にスクーター分野で多様なラインナップを持っています。日本市場で注目されることが多い代表的な車種には、以下のようなモデルがあります。

GP125i

GP125iは、その圧倒的なコストパフォーマンスで知られる原付二種スクーターです。新車価格が国産の同クラス車種と比較して非常に安価に設定されており、セカンドバイクや通勤・通学の足として人気を集めました。

価格が安いだけでなく、スポーティーなデザイン、デジタルメーターやタコメーター、USB電源ソケットといった充実した装備も特長です。軽量コンパクトな車体は取り回しが良く、市街地でのダッシュ力も評価されています。

ただし、一部のオーナーからは、燃費が同クラスの国産車に比べてやや劣る点や、シート下の収納スペースが狭くフルフェイスヘルメットが入らないといった点が指摘されています。

KRV180 TCS

KRV180 TCSは、キムコの技術力を示すスポーティーなスクーターです。最大の特徴は、一般的なスクーターのユニットスイング式ではなく、独立したスイングアームを採用している点です。これにより、路面追従性が向上し、バイクに近いスポーティーな操縦感覚を実現しています。

175ccのエンジンはパワフルで、キーレスエントリーシステムやTCS(トラクションコントロールシステム)など、上級モデルらしい装備も備えています。

一方で、サスペンションが硬めに設定されていることや、メーター表示が暗いと感じるという声もあります。また、ガソリンがハイオク仕様である点も、維持する上で考慮すべきポイントです。

他にも、大柄な車体で安定性の高い「ダウンタウン125i」なども、中古市場を含めて流通しています。

キムコバイクの特長や魅力とは

イメージ画像:当サイトにて作成

キムコのバイクが選ばれる理由、その特長や魅力はどこにあるのでしょうか。

第一に挙げられるのは、優れたコストパフォーマンスです。前述のGP125iのように、同等の排気量や装備を持つ国産メーカーの車種と比較して、新車価格が大幅に安価に設定されているモデルが少なくありません。初期費用を抑えてバイクライフを始めたい人にとって、これは大きな魅力となります。

第二に、デザイン性です。キムコのスクーターは、ヨーロピアンスタイルの洗練されたデザインを採用しているモデルが多く、国産車とは一味違うスタイリッシュな外観が評価されています。

第三に、充実した装備です。安価なモデルであっても、USB電源ソケットやデジタルメーター、タコメーターなどを標準装備している場合が多く、利便性が高い点も支持される理由です。

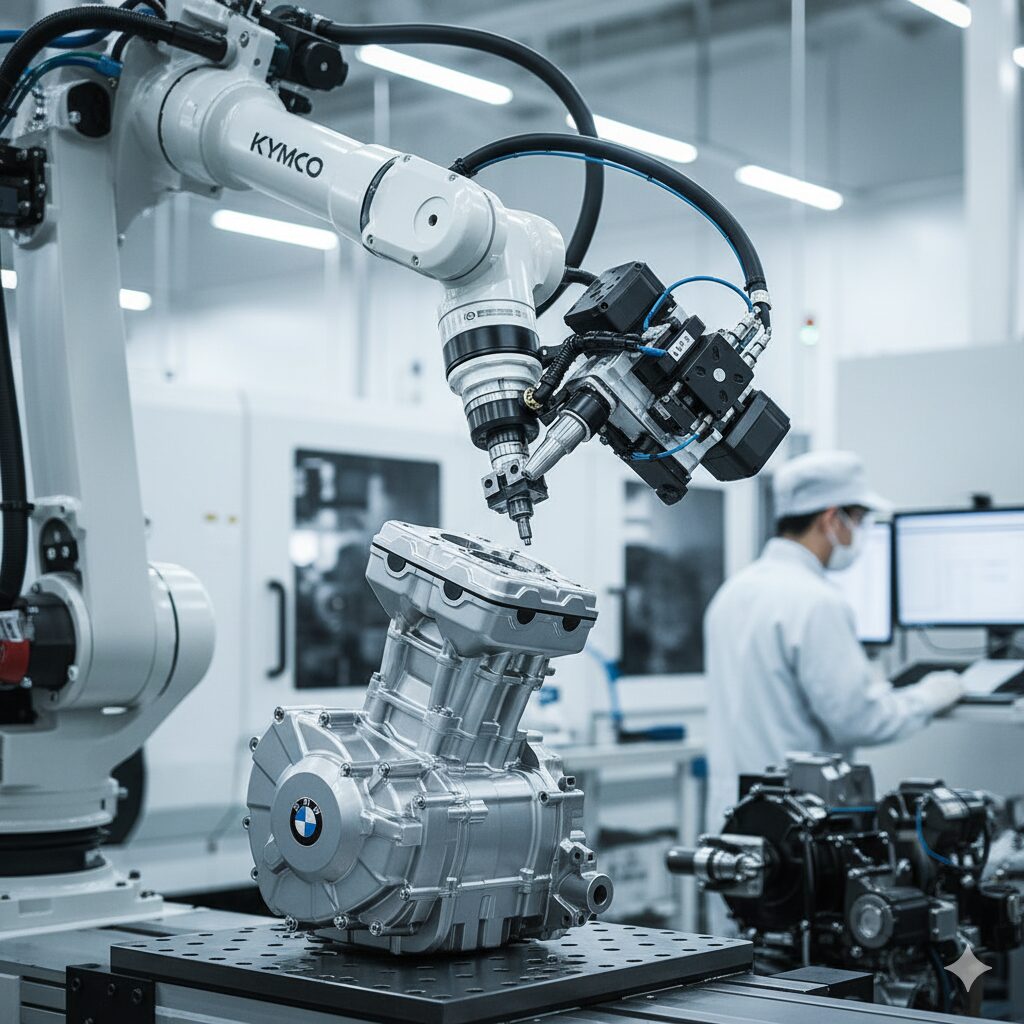

さらに、キムコはもともとホンダとの技術提携から発展したメーカーであり、現在ではBMWやカワサキといった世界的なメーカーにも技術供与やOEM供給を行っています。このような背景から、高い製造技術力を持っている点も、信頼性における一つの側面と言えます。

実際の評判とオーナーの声

イメージ画像:当サイトにて作成

「キムコは壊れやすい」という評判について、実際のオーナーの声を見てみると、評価は大きく分かれる傾向にあります。

肯定的な意見としては、「長年乗っているがノントラブル」「消耗品の交換だけで数万キロ走れた」「日本車と変わらない」といった声が確かに存在します。価格の手頃さやデザイン、燃費性能に満足しているユーザーも多いです。

一方で、否定的な意見も散見されます。具体的には、「初期不良があった」「電装系が弱い」「部品の取り寄せに時間がかかった」といった不満の声です。

これらの評判を総合すると、キムコのバイクが一概に「壊れやすい」と断言することは難しいようです。モデルごとの特性や、生産された時期(初期ロットなど)による個体差、そしてオーナーのメンテナンス状況によって、評価が左右されていると考えられます。特に、価格の安さが魅力のモデルでは、細部の仕上げや使用されている部品の質が国産車と異なる場合があることも、評価が分かれる一因かもしれません。

気になる耐久性と品質

イメージ画像:当サイトにて作成

キムコのバイクの耐久性と品質は、日本車と比較してどうなのでしょうか。

過去にはホンダと技術提携していた歴史があり、近年ではBMWやカワサキへの技術供与も行っていることから、キムコが持つ製造技術の水準は高いと考えられます。台湾国内ではトップシェアを誇っており、グローバルに展開するメーカーとしての実績もあります。

多くのオーナーからは「品質は日本車並み」という評価も得ています。ただし、データベースや口コミサイトなどでは「日本車に比べれば故障のリスクは高い」という意見や、新車購入時からのネジの緩み、細部の仕上げの粗さなどを指摘する声も一部で見られます。

耐久性については、エンジン本体のような主要部品が早期に故障するという報告は多くありません。むしろ、定期的なメンテナンスを前提とした耐久性を持っていると言えます。適切なオイル交換サイクル(モデルによっては国産車より短い場合がある)を守り、消耗品を適切に交換していくことが、長く乗り続けるための鍵となります。

壊れやすい箇所や持病はある?

イメージ画像:当サイトにて作成

キムコのバイクで比較的多く報告される不具合や、注意すべき箇所は存在するのでしょうか。

複数の口コミやレビューを調査すると、特に「電装系」のトラブルが話題に上ることがあります。具体的には、以下のような例が挙げられます。

- バッテリーが上がりやすい

- セルモーター(スターター)の不調

- メーターの誤作動やランプ類の不点灯

- ウインカーリレーの故障

これらの電装系の不具合は、全てのモデルで頻発するわけではありませんが、国産車と比較した場合のウィークポイントとして認識されている側面があります。例えば、GP125iの一部オーナーからは、使用5年・約24,000kmでセルモーターが故障したという事例が報告されています。

また、特定のモデル、例えば「レーシングS125」などは、スターター関連の不具合が比較的多く報告されている傾向がありました。KRV180では、故障とは異なりますが、一部の個体で低速走行時にハンドルがぶれるといった特有のクセ(持病)が指摘されることもあります。

これらのトラブルは、定期的な点検やバッテリー管理である程度予防できるものもありますが、購入時には電装系のチェックが特に重要になると言えそうです。

キムコのバイクが壊れやすい場合の維持

キムコX-TOWN CT125

- 購入のメリットとデメリット

- バイク修理と部品供給の現状

- キムコの販売店はどこ?

- キムコジャパン撤退の影響は?

- キムコをおススメの人とは

購入のメリットとデメリット

イメージ画像:当サイトにて作成

キムコのバイクを購入する際には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。双方を理解した上で判断することが大切です。

メリット

最大のメリットは、やはりコストパフォーマンスの高さです。同クラスの国産車よりも安価に新車を手に入れられることが多く、初期投資を抑えられます。

また、デザインの選択肢が広がる点も魅力です。国産車にはないユニークでスタイリッシュなデザインは、他人と違うバイクに乗りたいというニーズに応えてくれます。

前述の通り、USB電源やタコメーターなど、価格の割に装備が充実しているモデルが多い点も、実用面でのメリットとなります。

デメリット

一方のデメリットとしては、まずアフターサービスの体制が挙げられます。国産メーカーに比べると正規販売店の数が限られており、地域によっては整備や修理を依頼できる場所が少ない可能性があります。

次に、部品の供給です。正規ルートでの調達は可能ですが、国内に在庫がない場合、台湾からの取り寄せとなり、国産車よりも修理に時間がかかるケースが想定されます。部品代自体も、国産車の純正部品より高額になる場合があるという懸念もあります。

そして、リセールバリュー(売却時の価格)が国産の人気車種に比べて低くなる傾向がある点も、デメリットとして考慮しておく必要があります。

バイク修理と部品供給の現状

バイクが故障した際の修理や、消耗品の交換はスムーズに行えるのでしょうか。

正規販売店で購入した場合、修理やメンテナンスは購入店を通じて行うのが基本です。部品も正規ルートを通じて供給されます。データベースの情報によれば、平和島にパーツセンターがあり、高い確率で翌日出荷が可能とされていましたが、これはキムコジャパン時代の体制です。

後述する事業移管後も、部品供給やアフターサービスは継続されると発表されています。ただし、国内に在庫がない特殊な部品の場合、台湾からの取り寄せとなり、1週間から数週間程度の時間が必要になる可能性は依然として残ります。

セルモーターやプラグ、バッテリーなどの消耗品については、国産車や他の車種と共通の汎用品が使用できる場合も多く、整備工場と相談しながら対応することで費用や時間を抑えられる可能性もあります。

キムコの販売店はどこ?

キムコのバイクは、どこで購入・整備できるのでしょうか。

全国の「キムコ正規販売店」が窓口となります。これらの販売店は、キムコの日本事業を引き継いだEisyu株式会社のネットワークに属しており、新車・中古車の販売、および正規の修理・メンテナンスサービスを提供しています。

正規販売店のリストは、キムコの公式サイト(kymcojp.com)などで確認が可能です。ただし、国産メーカーの販売網(ホンダドリーム、YSPなど)と比較すると店舗数は限られています。

また、レッドバロンのような大手バイク販売店でも、一部のキムコ車種(特に流通量の多い中古車)を取り扱っている場合があります。レッドバロンで購入した場合、独自の保証や整備ネットワークを利用できるメリットがありますが、店舗によって対応が異なるため、キムコ車種の修理や整備にどれだけ対応可能か、事前に確認することが賢明です。

個人経営のバイクショップでも、キムコ車の整備に対応してくれる場合がありますが、部品の取り寄せルートを持っているかなど、お店の技術や体制によります。

キムコジャパン撤退の影響は?

イメージ画像:当サイトにて作成

2025年8月の情報として、台湾のキムコ本社が日本法人である「キムコジャパン」による事業を終了し、日本市場における事業を「Eisyu株式会社」へ全面的に委託・移管することが発表されました。

これだけ聞くと「日本市場から撤退した」と不安に感じるかもしれませんが、実態は日本での販売・サポート体制が変更された、ということです。

Eisyu株式会社は、過去にもキムコ製品の輸入販売元であった経験を持つ企業です。今回の事業移管により、Eisyuが日本国内における正規業務パートナーとして、販売促進、部品の安定供給、アフターサービス体制の維持・強化に取り組むとされています。

したがって、既存のキムコユーザーに対する部品供給や保証対応、保守・修理といったアフターサービスは、Eisyu株式会社のネットワークを通じて継続されます。体制変更による一時的な混乱がなかったとは言えませんが、サポート自体が打ち切られたわけではありません。

キムコをおススメの人とは

ここまで見てきた特長、メリット、デメリットを踏まえると、キムコのバイクは以下のような人におススメできると考えられます。

まず、初期費用を抑えてバイクを手に入れたい人です。特に125ccクラスのスクーターを安価に購入したい場合、キムコは有力な選択肢となります。

次に、国産車にはないデザインを好む人です。スタイリッシュな外観を重視する人にとって、キムコのラインナップは魅力的に映るでしょう。

そして、セカンドバイクとして割り切って使用できる人です。メインのバイクが別にあるか、日常の短距離移動(通勤・通学・買い物)が主な用途であれば、万が一の修理期間や維持費のデメリットも許容しやすいと言えます。

逆に言えば、購入後のサポート体制や部品供給の速さを最優先する人や、リセールバリューを気にする人、バイクの整備を全て販売店に任せきりにしたい人にとっては、国産メーカーのバイクを選ぶ方が安心感が大きいかもしれません。

キムコ製のバイクは壊れやすいかの結論

「キムコ バイクは壊れやすい」という疑問に対する、この記事のまとめです。

- キムコは台湾のグローバルメーカーで、ホンダやBMWなどとも提携実績がある

- 「壊れやすい」という評判は確かに存在するが、「ノントラブル」という声も多い

- 品質や耐久性はモデルや個体差、メンテナンス状況に大きく左右される

- 国産車と比較して電装系(バッテリー、セルモーター等)の不具合報告がやや目立つ

- GP125iなど圧倒的なコストパフォーマンスを誇るモデルが代表的

- KRV180などスイングアームを採用したユニークでスポーティーなモデルもある

- メリットは価格の安さ、デザイン性、装備の充実

- デメリットは正規販売店の少なさ、部品供給の納期、リセールバリュー

- オーナーの評判は「コスパ最高」という声と「整備体制が不安」という声に分かれる

- 2025年9月にキムコジャパンからEisyu株式会社へ日本事業が移管された

- Eisyuにより部品供給やアフターサービスは継続されている

- レッドバロンなどでも一部車種の修理対応は可能だが、店舗への確認が必要

- 中古車は年式や走行距離、特に電装系の状態をよく確認する必要がある

- 初期費用を抑えたい人や、デザインを重視するセカンドバイク用途には適している

- 購入後の安心感や整備体制を最重要視するならば、国産車が有利と言える

コメント