バンディット250は、高回転までスムーズに回るエンジンと個性的なデザインで、多くのライダーに愛されているバイクです。

しかし、その一方で「バンディット250 持病」と呼ばれる特有の不調があることも知られています。

特に、キャブレターのトラブルやOリングの劣化が原因となり、始動不良やアイドリングの不安定といった症状が出やすい傾向があります。

また、バンディット250には前期型と後期型があり、それぞれに異なる特徴や弱点があります。

前期型はダウンドラフトキャブを採用しており、キャブレター不調による「かぶる」現象が起こりやすいです。

一方、後期型ではホリゾンタルキャブに変更され、トラブルは軽減されていますが、それでもメンテナンスを怠ると不調につながることがあります。

この記事では、バンディット病と呼ばれる持病の原因や対策、よくあるトラブル事例について詳しく解説します。

また、実際に乗っている人の口コミ・レビューをもとに、長く快適に乗るためのメンテナンス方法も紹介するので、バンディット250を維持する際の参考にしてみてください。

いっしん

いっしんこの記事では以下のことがわかります。

- バンディット250の持病とされるトラブルの原因や症状

- 前期型と後期型の違いと、それぞれの特徴

- Oリングの劣化やキャブレター不調による影響

- 始動不良や「かぶる」現象などの対策とメンテナンス方法

バンディット250の持病とは?原因と対策

SUZUKI

- バンディット病とは?症状と発生原因

- 前期型と後期型で異なる特徴

- Oリングの劣化による影響

- 始動不良の主な原因と対策

- キャブレター不調で発生する「かぶる」現象

- よくある弱点とトラブル事例

バンディット病とは?症状と発生原因

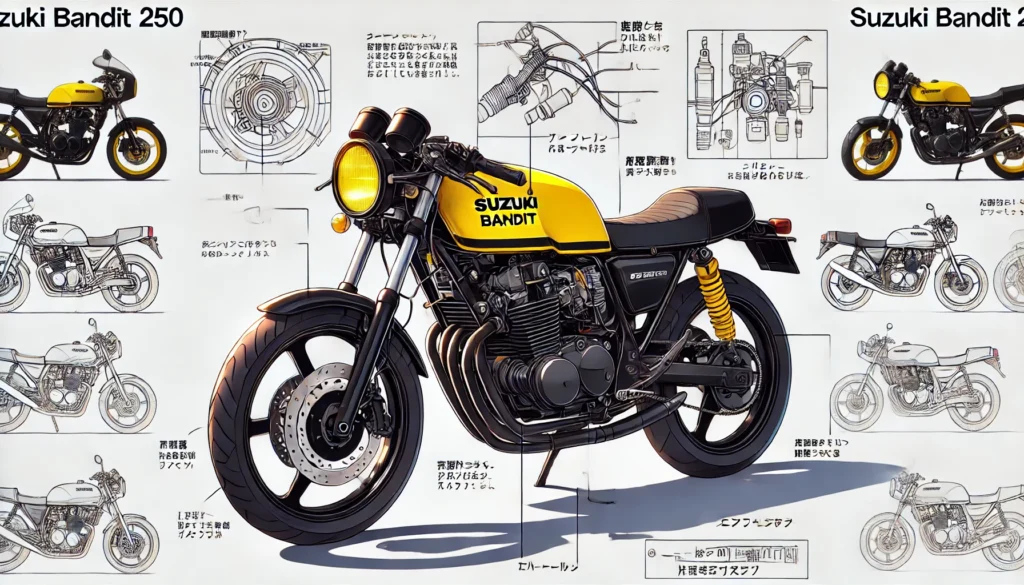

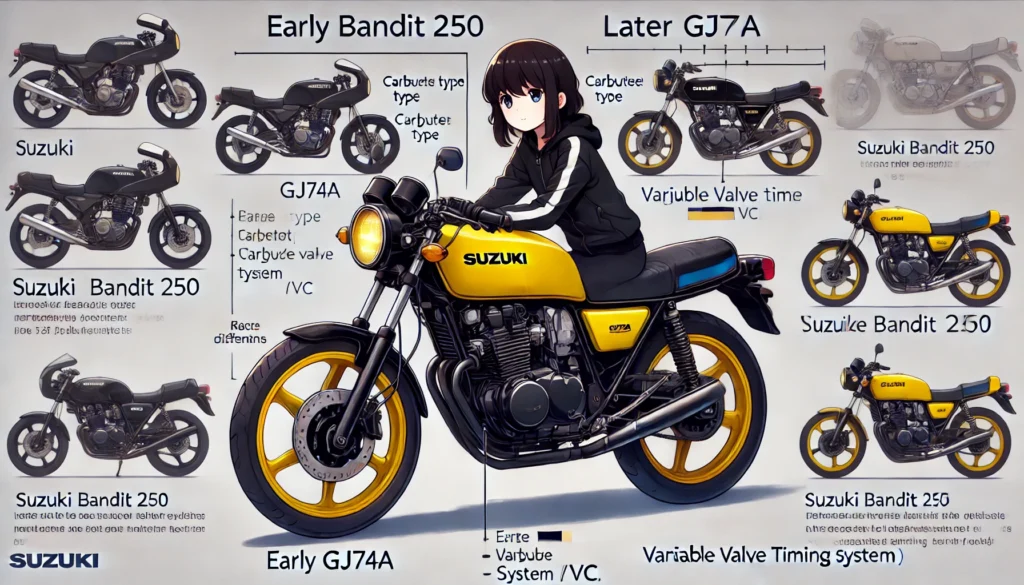

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット病とは、スズキのバンディット250や400に見られるエンジントラブルのことです。

特にキャブレターが関係する不具合が多く、エンジンがかかりにくくなったり、アイドリングが不安定になったりするのが特徴です。

このトラブルの主な原因は、キャブレターの詰まりや劣化したOリング、燃料系の劣化などが考えられます。

バンディットのキャブレターは繊細な設計になっているため、汚れやガソリンの劣化に影響を受けやすいです。

また、長期間バイクを放置すると内部にゴミや古いガソリンが溜まり、不調を引き起こすことがあります。

症状としては、

- 「セルを回してもなかなかエンジンがかからない」

- 「アイドリングが安定せず、途中でストールする」

- 「走行中に回転数が上がらなくなる」

などが挙げられます。

特にエンジンが温まると調子が悪くなるケースが多く、これはキャブの樹脂パーツが熱で変形しやすいためだと言われています。

このようなトラブルを防ぐためには、定期的なキャブレターの清掃やメンテナンスが欠かせません。

特に、長期間乗らない場合はガソリンを抜くか、燃料添加剤を入れておくと、バンディット病を防ぐ効果が期待できます。

前期型と後期型で異なる特徴

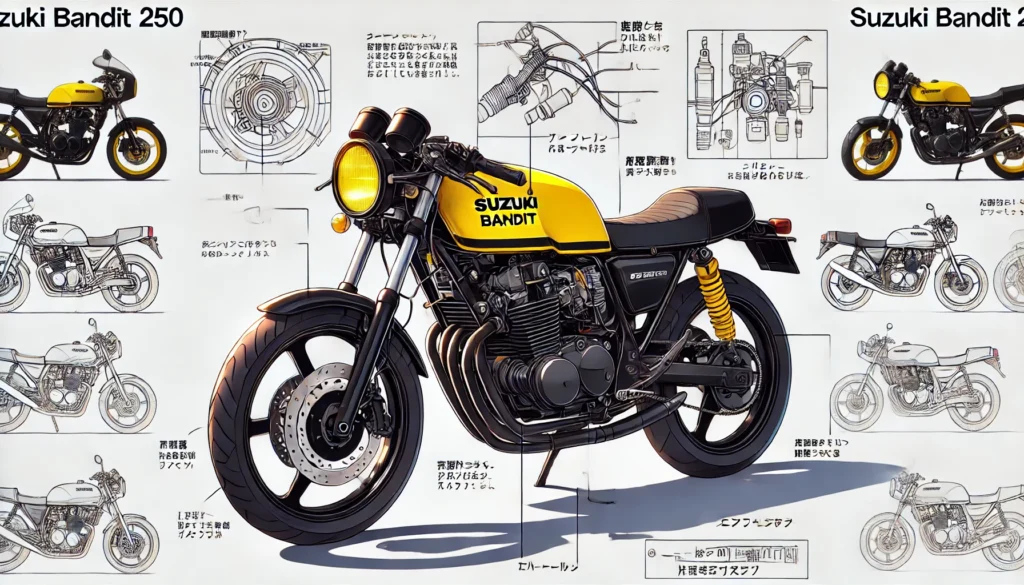

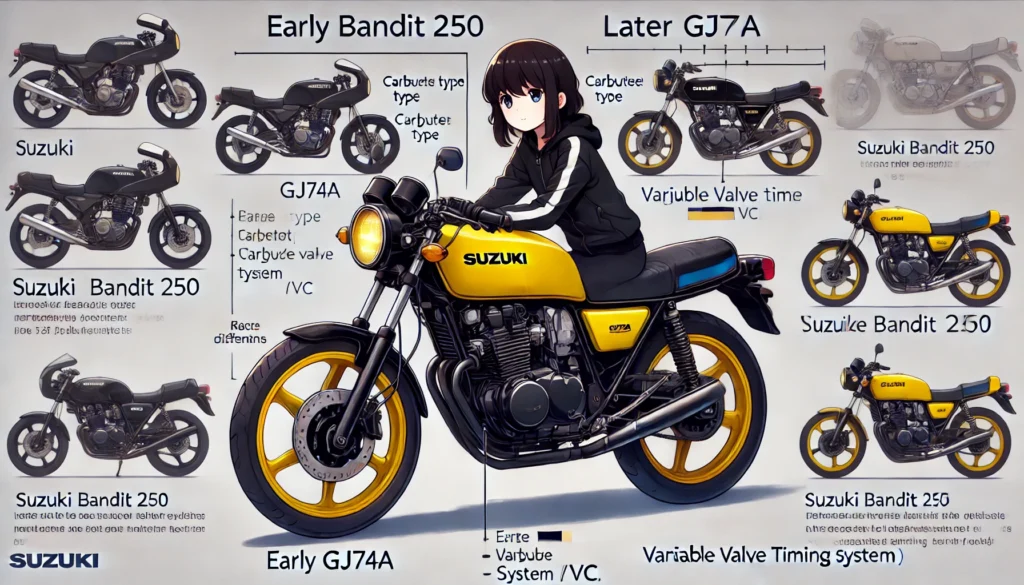

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250には、1989年に登場した前期型(GJ74A)と、1995年にフルモデルチェンジされた後期型(GJ77A)が存在します。

この2つのモデルは見た目だけでなく、エンジンや走行性能にも違いがあります。

まず、大きな違いはキャブレターの仕様です。

前期型はダウンドラフトキャブを採用しており、これがバンディット病の主な原因の一つとされています。

一方、後期型ではホリゾンタルキャブに変更され、燃料供給の安定性が向上しました。

この変更により、キャブのトラブルが若干改善されています。

また、後期型には「VC機構(可変バルブタイミング機構)」を搭載したモデル(250V)が登場しました。

この機能によって、低回転域でのトルクが増し、街乗りがしやすくなっています。

ただし、VC機構付きのエンジンは部品の劣化や調整の難しさがあるため、維持には手間がかかることもあります。

デザイン面でも違いがあり、前期型はタンクに「SUZUKI」のロゴがあり、後期型は「Bandit」のロゴに変更されています。

また、タイヤも前期型はバイアス、後期型はラジアルタイヤに変更され、よりスポーティな走りができるようになっています。

これらの違いを踏まえると、より扱いやすいのは後期型ですが、エンジンの鋭い吹け上がりや昔ながらのキャブの味を楽しみたい人には前期型も魅力的です。

どちらを選ぶかは、乗り方や好みによるところが大きいでしょう。

Oリングの劣化による影響

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250のキャブレターには、燃料や空気の流れを安定させるためにOリングが使われています。

このOリングはゴム製のパーツで、経年劣化やガソリンによる影響を受けやすく、ひび割れや縮みが起こることがあります。

Oリングが劣化すると、キャブレター内で燃料が漏れたり、空気の流れが変わって混合気が適切に作られなくなったりします。

その結果、エンジンの始動不良やアイドリングの不安定、さらにはエンジンのパワーダウンにつながることがあります。

特に、燃料が正常に供給されないと「エンジンがかぶる」現象が起こり、走行中に急に力がなくなることもあります。

また、Oリングの劣化によってキャブレター内部の部品がズレたり、燃料が過剰に供給されたりすることもあります。

この状態では燃費が悪化するだけでなく、プラグが汚れて点火しづらくなることも考えられます。

Oリングのトラブルを防ぐには、定期的な点検と交換が必要です。

特に古いバイクでは、Oリングがカチカチに硬化していることがあるため、キャブレターのオーバーホール時には必ず新品に交換するのがベストです。

また、長期間乗らない場合は燃料添加剤を使用することで、ゴムパーツの劣化を遅らせることができます。

Oリングは小さなパーツですが、バンディット病の大きな原因のひとつです。

エンジンの調子が悪いと感じたら、まずはこの部分を疑ってみるとよいでしょう。

始動不良の主な原因と対策

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250に限らず、古いバイクでは「エンジンがかからない」というトラブルが起こりやすいです。

特にバンディットは「始動不良になりやすい」と言われることが多く、その原因はいくつか考えられます。

まず、最も多い原因はキャブレターの詰まりです。

長期間乗らずに放置していると、キャブの内部にガソリンの汚れが蓄積し、燃料の流れが悪くなります。

その結果、エンジンに適切な混合気が送られず、始動しにくくなります。

これを防ぐには、定期的にキャブの清掃を行い、長期間乗らない場合はガソリンを抜いておくのが効果的です。

次に、イグナイター(点火装置)の不具合も考えられます。

バンディット250は電装系が弱いことで知られており、イグナイターが劣化すると点火がうまくいかず、エンジンがかかりにくくなることがあります。

キーをONにして1分ほど待ってからセルを回すとエンジンがかかる場合、イグナイターの故障が疑われます。

また、バッテリーの電圧低下も原因のひとつです。

セルモーターを回すだけの電力が足りないと、エンジンがかかりません。

特に寒い時期や長期間乗っていなかった場合、バッテリーが弱っていることが多いので、まずは電圧をチェックし、必要なら充電や交換を行いましょう。

対策としては、普段からバイクを定期的に動かし、キャブの清掃やバッテリー管理をしっかり行うことが重要です。

もし急にエンジンがかからなくなった場合は、上記のポイントをひとつずつチェックしてみると解決につながるかもしれません。

キャブレター不調で発生する「かぶる」現象

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250のトラブルでよく聞くのが、「かぶる」現象です。

これは、燃料と空気のバランスが崩れ、エンジン内部に燃料が多く供給されすぎることで起こります。

かぶった状態になると、エンジンの回転が上がりにくくなったり、アクセルを開けてもスムーズに加速しなかったりします。

ひどい場合はエンジンが止まってしまい、再始動も難しくなります。

特に、バンディット250の初期型はキャブレターの調整がシビアなため、かぶりやすい傾向があります。

この現象が起こる主な原因はキャブのセッティング不良や油面のズレです。

バンディット250のキャブはフロート調整が難しく、油面が高すぎると燃料が過剰に供給され、かぶりやすくなります。

また、長期間乗っていなかった場合、キャブ内部に汚れが溜まり、適切な燃料供給ができなくなることもあります。

対策としては、まずプラグの状態をチェックし、濡れていたら乾かすか交換しましょう。

その後、キャブの清掃を行い、必要ならフロートの油面調整を行います。

また、燃料コックをPRI(プライマー)にしたまま放置するとキャブがオーバーフローし、かぶる原因になるので注意が必要です。

バンディット250は、エンジンを高回転で使うバイクなので、低回転ばかりで走ると余計にかぶりやすくなります。

普段から適度に回して走ることも、かぶり対策のひとつです。

よくある弱点とトラブル事例

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250は魅力的なバイクですが、いくつかの弱点があります。

特に、キャブの不調や電装系のトラブルが多く報告されています。

まず、バンディット250のキャブレターはデリケートで、定期的なメンテナンスが必要です。

少しでも汚れがたまると燃料供給が不安定になり、エンジンがかかりにくくなったり、アイドリングが不安定になったりします。

また、フロートの油面調整がシビアなため、セッティングがズレると「かぶる」現象が発生しやすくなります。

次に、電装系のトラブルもよくある問題です。

特に、イグナイターの故障や配線の劣化によってエンジンがかからなくなることがあります。

バンディット250は電装系が弱いことで知られているため、配線のチェックやバッテリー管理をこまめに行うことが重要です。

さらに、前後のサスペンションがヘタりやすいという点も注意が必要です。

特にフロントフォークのオイル漏れが起こりやすく、放置すると走行性能が大きく低下します。

リアサスも長年の使用でへたりやすいため、中古車を購入する際はチェックしておいたほうが良いでしょう。

これらの弱点をカバーするためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。

特に、キャブの清掃や電装系のチェックを怠ると、バンディット病と呼ばれる不調に悩まされることになります。

バイクを長く快適に乗るためにも、日頃のメンテナンスをしっかり行うことが大切です。

バンディット250の持病と維持のポイント

SUZUKI

- 壊れやすいと言われる理由とは

- 最高速とエンジン特性の関係

- 族車としての魅力とカスタム事情

- 乗り手の口コミ・レビューまとめ

- 長く乗るためのメンテナンス方法

壊れやすいと言われる理由とは

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250は「壊れやすい」と言われることがありますが、その理由はいくつかあります。

まず、このバイクは発売から長い年月が経っているため、どうしても経年劣化によるトラブルが発生しやすくなっています。

特に、ゴム製のパーツや電装系の部品は時間とともに劣化し、交換が必要になることが多いです。

また、バンディット250のキャブレターは繊細な調整が求められるため、メンテナンスを怠るとエンジンの調子が悪くなりがちです。

キャブの内部が汚れると燃料供給が不安定になり、エンジンがかかりにくくなったり、アイドリングが不安定になったりします。

さらに、電装系のトラブルも多く、イグナイター(点火装置)の不具合や配線の劣化によってエンジンがかからなくなることもあります。

特に、長期間放置されていた車両は電装系が傷んでいる可能性が高く、購入後に修理費がかかるケースが少なくありません。

ただし、これはバンディット250に限った話ではなく、古いバイク全般に言えることです。

しっかりメンテナンスをすれば長く乗れるバイクなので、「壊れやすい」と言われる理由を理解し、定期的な点検を心がけることが大切です。

最高速とエンジン特性の関係

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250の最高速は、状態が良ければメーター読みで180km/h近く出ると言われています。

ただし、これは理論値であり、実際の走行では路面状況や風の影響、バイクのコンディションによって異なります。

このバイクのエンジン特性として、非常に高回転型の設計になっていることが挙げられます。

最高出力は14,000rpmで発生し、さらにレッドゾーンは18,000rpmまであります。

そのため、低回転ではあまりパワーを感じにくいものの、高回転まで回すことで本来の力を発揮します。

一方で、低速トルクが細いため、街乗りでは少し扱いづらいと感じることもあります。

信号待ちからの発進では、ある程度エンジンの回転数を上げておかないとエンストしやすくなります。

また、バンディット250の後期型(GJ77A)には可変バルブタイミング機構(VC)が搭載されたモデルがあり、これによって低中速域のトルクが若干向上しています。

VCなしのモデルと比べると、街乗りがしやすくなっているのが特徴です。

つまり、このバイクは「回して乗る」のが楽しいエンジンですが、その分、街乗りでは気を使うことがあるという特徴を持っています。

族車としての魅力とカスタム事情

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250は、ネイキッドバイクの中でも個性的なデザインを持ち、カスタムベースとしても人気があります。

そのため、一部では「族車」として扱われることもありますが、決して暴走族専用のバイクというわけではありません。

族車としての魅力は、そのデザインとエンジン特性にあります。

丸目一灯のネイキッドスタイルに、スズキらしいトラス構造のフレームが特徴的で、シンプルながらも存在感のある見た目です。

また、高回転型のエンジン音が独特で、フルノーマルでも「いい音」と言われることが多いです。

カスタムの面では、アップハンドル化や三段シート、直管マフラーなどに変更することで、旧車らしいスタイルを強調する人もいます。

一方で、カフェレーサー風にしたり、現代風のLEDライトを装着したりと、多様なカスタムが可能です。

ただし、古いバイクなのでパーツの入手が難しいこともあり、特にエンジン系やキャブレター関連の部品は手に入りにくくなっています。

そのため、カスタムを楽しむ場合でも、整備をしっかり行いながら長く乗ることを考えるのがベストです。

バンディット250は、カスタムの幅が広いバイクですが、族車スタイルにするかどうかはオーナー次第です。

自分の好みに合わせたカスタムを楽しめるのが、このバイクの魅力のひとつと言えるでしょう。

乗り手の口コミ・レビューまとめ

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250は、ネイキッドスタイルのかっこよさと高回転エンジンの楽しさで人気のあるバイクです。

しかし、実際に乗っている人の評価はどうなのでしょうか?

ここでは、良い口コミと気になる点の両方をまとめてみました。

まず、多くのライダーが評価しているのはエンジンのフィーリングです。

高回転までスムーズに回るエンジンは、「回せば回すほど楽しい!」と好評です。

特に、後期型のVC(可変バルブ)モデルは低速域の扱いやすさが向上しており、「街乗りもしやすい」という意見もあります。

デザインについても、「トラスフレームの造形が美しく、古さを感じさせない」という声が多いです。

他の250ccネイキッドに比べて個性的なフレームデザインが特徴で、「他のバイクと被りにくいのが良い」と感じている人もいます。

一方で、メンテナンスの手間がデメリットとして挙げられています。

「キャブレターの調整がシビアで、少しでもズレるとエンジンの調子が悪くなる」という意見が多く、定期的なキャブ清掃が欠かせません。

また、「イグナイターが壊れるとエンジンがかからなくなる」といった電装系のトラブルも指摘されています。

また、燃費については「乗り方次第」といった意見が多く、街乗りで20km/L前後、高速道路では24km/L程度という口コミが一般的です。

ただし、回しすぎると燃費は悪化するため、「燃費を気にするならあまり高回転を使わない方がいい」との声もあります。

総合すると、バンディット250は「エンジンのフィーリングとデザインが魅力的なバイクだが、メンテナンスの手間がかかる」という評価が多いです。

しっかり整備できる人なら長く楽しめるバイクですが、手間をかけたくない人には少し大変かもしれません。

長く乗るためのメンテナンス方法

イメージ画像:当サイトにて作成

バンディット250はしっかりメンテナンスをすれば長く乗れるバイクですが、放置すると調子を崩しやすいのも特徴です。

ここでは、故障を防ぎながら快適に乗り続けるためのポイントを紹介します。

まずキャブレターの清掃は欠かせません。

バンディット250のキャブは繊細なため、汚れが溜まるとすぐにアイドリング不良や始動不良を起こします。

最低でも1年に1回はキャブを分解し、内部をしっかり清掃するのが理想です。

長期間乗らない場合は、燃料を抜くか、ガソリン添加剤を使ってキャブの詰まりを防ぎましょう。

次に、電装系のチェックも重要です。

特にイグナイターやレギュレーターは、故障するとエンジンがかからなくなることがあります。

定期的にバッテリーの電圧を測り、弱っていたら充電または交換することをおすすめします。

また、古い車両では配線の劣化による接触不良も起こるため、怪しい部分は早めに点検しましょう。

オイル管理も大切なポイントです。

バンディット250のエンジンは高回転型のため、オイルが劣化しやすい傾向があります。

目安としては3,000kmごと、または半年に1回の交換が理想です。

オイルの粘度やグレードを適切に選ぶことで、エンジンの寿命を延ばせます。

さらに、足回りのメンテナンスも忘れずに行いましょう。

フロントフォークのオイル交換は定期的に行い、ヘタってきたらオーバーホールを検討します。

リアサスも劣化すると乗り心地が悪くなるため、走行距離が多い場合は交換を考えたほうがいいでしょう。

最後に、長期間乗らないときの保管方法も大事です。

バイクカバーをかけて直射日光を避ける、タイヤの変形を防ぐためにセンタースタンドやメンテナンススタンドを使うなど、少しの工夫でバイクの劣化を防げます。

これらのメンテナンスをしっかり行えば、バンディット250は長く乗り続けることができます。

手をかけた分だけバイクも応えてくれるので、愛情を持って付き合っていきましょう。

バンディット250の持病と対策のポイントを総括

- バンディット病はキャブレターの不具合が主な原因

- 前期型はダウンドラフトキャブ、後期型はホリゾンタルキャブを採用

- Oリングの劣化により燃料漏れや混合気の不調が発生しやすい

- エンジンの始動不良はキャブ詰まりや電装系トラブルが関係する

- キャブが原因で「かぶる」現象が起こりやすい

- 電装系の弱さからイグナイターやバッテリーの不調が多い

- フロート調整がシビアで、油面がズレると不調の原因になる

- 走行性能に影響するサスペンションの劣化も注意が必要

- 高回転エンジンのため、低速トルクが弱く街乗りでは扱いづらい

- 最高速は180km/h近く出るが、状態によって大きく左右される

- 族車カスタムのベースとしても人気がある

- 口コミではエンジンの吹け上がりとデザインが高評価

- キャブ清掃やオイル管理を怠ると不調になりやすい

- 長期間放置するとキャブの詰まりやバッテリー上がりが発生しやすい

- メンテナンスをしっかり行えば長く乗れるバイクである

コメント